Ciencia

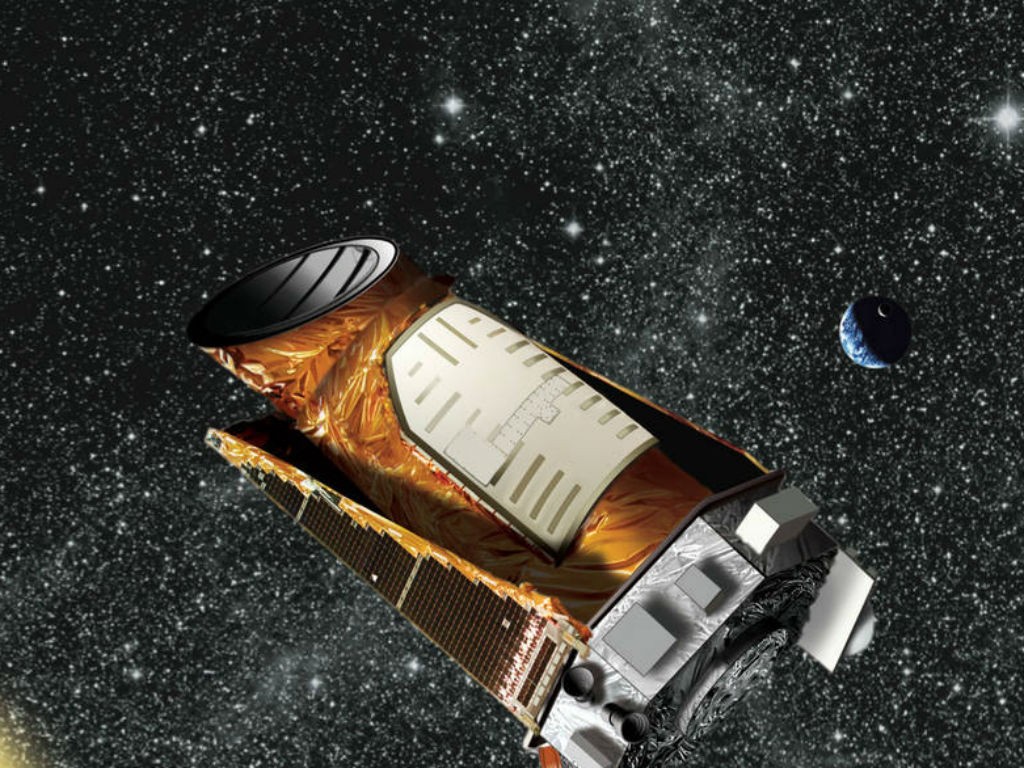

Los exoplanetas se llevan el Nobel de Física

Los astrofísicos que demostraron que el Sol no es la única estrella con un sistema planetario han sido galardonados con el premio Nobel de Física de 2019.

Los astrofísicos suizos Michel Mayor y Didier Queloz, que demostraron que el Sol no es la única estrella con un sistema planetario, han sido galardonados con el premio Nobel de Física de 2019, un reconocimiento esperado desde hace años por la comunidad científica. Comparten el galardón con el canadiense James Peebles, cuyas investigaciones teóricas sobre la radiación de fondo del Universo han cambiado nuestra visión del cosmos.

Siguiendo la tradición, el Nobel de Física se anuncia el martes de la primera semana de octubre y, como cada año, es el segundo que se hace público. Ayer se concedió el de Medicina a los investigadores que han descubierto cómo las células se adaptan a la falta de oxígeno: los estadounidenses Gregg Semenza y William Kaelin y el británico Peter Ratcliffe. En los próximos días se darán a conocer los de Química (mañana miércoles); Literatura (jueves); Paz (viernes); y Economía (lunes).

La Academia de Ciencias Sueca decide cada año a quién se concede el premio de Física a partir de propuestas recibidas de instituciones académicas de todo el mundo. El Nobel se otorga a un máximo de tres investigadores, que se repartirán los nueve millones de coronas suecas (unos 830.000 euros) con que está dotado el premio este año.

Desde que se empezó a conceder el Nobel de Física en 1901, lo ganaRON 209 personas, de las que sólo tres son mujeres.

El año pasado compartieron el premio la canadiense Donna Strickland, el estadounidense Arthur Ashkin y el francés Gérard Mourou por "invenciones revolucionarias en el campo de la física de los láseres".

El premio a Strickland puso fin a un periodo de 55 años en que ninguna mujer había recibido el galardón. La última en ganarlo había sido Maria Goeppert-Mayer en 1963 por proponer el modelo de capas del núcleo de los átomos. Anteriormente lo había ganado Marie Curie en 1903 por sus investigaciones sobre la radioactividad.

Ciencia

Investigadores del CONICET descifraron el genoma de la yerba mate y cómo produce la cafeína

Un grupo de especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), lideraron un proyecto internacional que descifró el genoma de la yerba mate llex paraguariensis, el importante cultivo del que Argentina es el primer productor y que se comercializa para la elaboración de mate. Su aprovechamiento produce una herramienta útil para la industria alimentaria, farmacéutica y biotecnológica.

Este proyecto se publicó en la revista científica eLife y «tuvo como objetivo secuenciar el genoma de la planta de la yerba mate para comprender, entre otras cosas, cómo produce la cafeína, uno de sus componentes más importantes», explicó Federico Vignale, primer autor del estudio.

Adrián Turjanski, director del trabajo e investigador del CONICET en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, detalló que el mapa genoma de la yerba mate es fundamental para el mejoramiento genético de esa planta y para desarrollar variedades más resistentes a distintos tipos de suelos y climas.

El conocimiento del genoma de la yerba mate, abre el mercado a las empresas para desarrollar y mejorar la planta.

Para sorpresa de muchos y contrario a lo que la mayoría considera, el mate contiene cafeína, no mateína. Además, los científicos explicaron que esa molécula no existe directamente, por lo que el análisis de cómo esta planta produce la cafeína resulta de gran atractivo para los investigadores.

Qué significa la presencia de cafeína en la yerba mate

Vignale explicó que comprender de qué manera la planta sintetiza la cafeína, es interesante desde un punto de vista tanto evolutivo como comercial. «Los altos niveles de cafeína en el mate son responsables del malestar por acidez que algunas personas experimentan al consumirlo. Por lo tanto, en el futuro, al saber cómo la planta sintetiza la cafeína, se podría desarrollar una variedad de yerba mate que no lo produzca para satisfacer aquellos consumidores que así lo prefieren», agregó el autor del estudio.

Este hallazgo es fundamental en el mercado y el consumo, ya que «la cafeína es el principal compuesto fitoquímico de importancia económica en el mercado tanto del café, té o mate, pero ahora, con este avance recién publicado, abrimos la jugada a nuevos mercados desde el conocimiento de la genómica para el mejoramiento de la planta», afirmó Maximiliano Rossi, investigador del CONICET.

La posibilidad de producir y fabricar productos descafeinados cambia las reglas del juego al permitir que plantas que naturalmente no producían ese alcaloide y sí producían compuestos vegetales de alto beneficio para la salud, fuente de sus propiedades antidiabéticas, antioxidantes y estimulantes del sistema nervioso.

Cómo se realizo el descubrimiento

Los investigadores tomaron inicialmente muestras de ADN de plantas llex paraguariensis, en las provincias que concentran la mayoría de las plantaciones de esa variedad y que posicionan el país como primer productor mundial, Misiones y Corrientes. Mediante herramientas bioinformáticas, otras tecnologías y la colaboración con Todd Barkman, un botánico estadounidense experto en la síntesis de cafeína, lograron identificar los genes involucrados en la síntesis.

«Lo más interesante de este hallazgo es que la ruta biosintética de la cafeína en la yerba mate es diferente a la de otras plantas como el té y el café. Esto sugiere que la síntesis de cafeína evolucionó de manera convergente en estas especies», explica Vignale. El estudio también determinó que un ancestro de la yerba mate duplicó su ADN hace aproximadamente 50 a 70 millones de años.

«Es destacable la colaboración nacional e internacional en este macro proyecto que permitió llegar a estos resultados tan útiles para una actividad económica muy importante de la Argentina. El camino recién empieza, pero lo importante es que a partir de los resultados que presentamos en nuestro trabajo pueden derivarse múltiples proyectos con potenciales aplicaciones en la industria alimenticia y farmacéutica«, sentenció Zapata.

Fuente: www.ambito.com

-

Ambiente1 día ago

Ambiente1 día agoPescadores piden estar en alerta por la supuesta presencia de palometas en el río Uruguay

-

Justicia1 día ago

Justicia1 día agoUn informe oficial complica a la secretaria de Kueider por el intento de compra de 6 departamentos en Paraguay

-

Salud1 día ago

Salud1 día agoIntervención del Iosper: brindaron estado de situación y reafirmaron la «defensa de los derechos de los afiliados»

-

Clima1 día ago

Clima1 día agoVuelve la ola de calor a Entre Ríos

-

Turismo1 día ago

Turismo1 día agoTurismo: La ocupación en la provincia fue del 70 por ciento en enero

-

Reconocimiento2 días ago

Reconocimiento2 días agoHéroes del silencio: Dos policías victorienses salvaron la vida de una bebé

-

Justicia2 días ago

Justicia2 días agoHabló la madre de la "reina" que viajaba en una avioneta con cientos de kilos de cocaína: "Seguramente se confundió o fue engañada"

-

Economía1 día ago

Economía1 día agoEl Gobierno quita subsidios a 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos